ガーゴイルゲッコーは周りの環境に合わせて体色がよく変わるため、体色の変化を楽しむ事ができます。

今回はそんなガーゴイルゲッコーについて販売場所や値段、モルフ、体の大きさ、紫外線の必要性など飼育方法を詳しく紹介していきます。

ガーゴイルゲッコーの特徴

ガーゴイルゲッコーはラクダコティルスに属するヤモリの仲間で、頭部にあるツノ状の突起物が特徴的です。ガーゴイルというツノが生えた怪物から名付けられており、日本名ではツノミカドヤモリと呼ばれています。他にも足の指が細いことから、別名でホソユビミカドヤモリとも呼ばれていたり、他のヤモリの尻尾に噛み付くことからテールイーターとの異名もあります。

オーストラリアから東の方角へ3000km離れた場所にあるニューカレドニア南部の森林に生息しています。数十の島が集まっており、サンゴ礁や大きな森が広がる自然豊かな場所です。

半樹上棲のヤモリで、地表と木の上を往復します。指先には趾下薄板(しかはくばん)という薄い毛が大量に生えており、樹皮やコンクリートだけではなく、ガラスやプラスチックの上も移動できます。しかし、他のヤモリほど発達はしていないので、壁面を歩き回るのは得意ではありません。

色の変化が激しい種類で、飼いこむことで体色が濃くなったり、黒くなったり、薄くなったりします。色の変化も楽しむ事ができます。

体の大きさと体重

ガーゴイルゲッコーの大きさは平均して20cmです。最大サイズだと25cmになり、体重は40gになります。

寿命の長さ

ガーゴイルゲッコーの寿命は平均して10年です。最長でも12年ほど生きることが出来ます。人工飼料を食べてくれるので、栄養管理がしやすく、長生きさせるのも難しくありませんよ。

ガーゴイルゲッコーのモルフ(模様)

ガーゴイルゲッコーで人気のモルフを紹介します。モルフとはもともといた野生種や品種改良によって定着した模様のパターンを意味しています。

ガーゴイルゲッコー ストライプ

ストライプは側面と背部にまっすぐの縦縞が入るモルフです。グレーやオレンジなどカラーバリエーションも豊富で人気があります。

ガーゴイルゲッコー グレー系

グレーは模様は少なく、全体的に白っぽくなるモルフです。

ガーゴイルゲッコー マーブル系

マーブルは大理石のように色調が異なる模様が全身に広がるモルフです。

ガーゴイルゲッコー レッド系

レッドはレンガのような赤色が全身に広がるモルフです。

ガーゴイルゲッコーの飼育環境

必要なもの

- ゲージ

- 床材

- 水入れ

- 餌入れ

必要なケージの大きさ

ガーゴイルゲッコーは木に登るタイプのヤモリなので、高さがあるケージが必要です。

大きさは幅30cm×奥行30cm×高さ40cm以上を目安にしてください。爬虫類ケージだとグラステラリウムが前開きで使いやすいです。

おすすめの爬虫類用ケージで紹介しているので、ご参考ください。

床材の選び方

床材は保湿性が高いヤシガラマットがおすすめです。他にもトイレットペーパーや新聞紙で一時的に代用する事ができます。

フンをしたら部分的に交換してあげましょう。

商品情報と価格をチェック

水入れ

飲み水用に水入れを用意してください。地上に降りることはあまりないので、ガラスの壁面にくっつけるタイプのものを選びましょう。

水は毎日交換して、新鮮な状態を維持してくださいね。

商品情報と価格をチェック

エサ入れ

昆虫を与えるときは、逃げ出さないようにエサ入れがあると便利です。エサ入れからだと食べない子もいるので、様子をみてください。

ライトは観賞用に

ガーゴイルゲッコーは日光浴をしないので、紫外線やバスキングライトは必要ありません。観賞用にLEDライトを入れておきましょう。

ガーゴイルゲッコ-の飼育方法

ガーゴイルゲッコーの飼育は簡単で初心者向けの爬虫類です。簡単な理由は人工餌を食べてくれるので、手間な昆虫飼育をする必要がないからです。

他にも養殖がさかんで、ケージで飼われるペットとしての歴史も長いので、人慣れもしてくれますよ。

価格と販売場所

ガーゴイルゲッコーの値段は1匹25,000円前後です。10cm以下のベビーだと2万円以下で販売されています。野生種の輸出は禁止されているので、アメリカで養殖されたブリード個体(CB個体)のみ店頭に並びます。

爬虫類は対面販売が義務付けられているので、ネット通販にはおらず、爬虫類専門店で探しましょう。

飼育に適している温度

ガーゴイルゲッコーに適している温度は25度〜32度です。20度を下回ると元気がなくなるので、冬はヒーターをいれてあげましょう。

ゲージの外の側面にヒーターを当ててホットスポットを作ってください。温度が低くなるときは四方を保温性が高い発泡スチロールで囲みましょう。

おすすめの爬虫類のヒーターで紹介しているので、ご参考ください。

飼育に適している湿度

ガーゴイルゲッコーに適している湿度は60%です。最低でも40%はキープするようにしてください。

こまめに湿度計をチェックして、霧吹きしてあげましょう。1日2〜3回ほど必要になります。

脱皮不全に注意して

ガーゴイルゲッコーは体が大きくなると窮屈な皮膚を脱ぎ捨てるために、およそ2ヶ月に1回の頻度で脱皮を行います。この時に綺麗に脱皮できずに皮が残ることを脱皮不全といいます。

原因はカルシウム不足や、紫外線不足、湿度が低いことが考えられるので対策をたてましょう。環境を改善しても、なんども続くようでしたら病院に連れて行きましょう。

商品情報と価格をチェック

レイアウトはコルクをいれて立体移動できるように

ガーゴイルゲッコーは木の上で生活しているので、高さのあるレイアウトを作りましょう。

掴まっていられる木の枝やコルク樹皮を入れてあげると落ち着けます。倒れないようにしっかりと固定してください。

同時に床を歩く時間もあるので、煩雑すぎるのも問題で、地表の広さも大切です。

ガラス面にくっついている時間が長いときは、レイアウトに落ち着いていないときなので、配置を変えて様子を見てください。

レイアウトに観葉植物をいれると華やかに

レイアウトでは観葉植物を入れる事でレイアウトが華やかになったり、葉に溜まった水滴が飲み水として役立ちます。

飼育が簡単なガジュマルやポトスがおすすめです。安価なものは農薬がついているので、購入前にチェックを忘れないでくださいね。

多頭飼いもできる

ガーゴイルゲッコーは性別を選べば多頭飼いができます。オスは縄張り意識が強くて喧嘩しやすいため、オスは1匹にしてメスの数を増やしましょう。

口に入るサイズの生き物ならなんでも食べようとするため、同居相手の大きさには注意が必要です。

ガーゴイルゲッコーのハンドリングは注意が必要

大人しい性格でハンドリング向き

ガーゴイルゲッコーはおとなしい性格で、動きも早くないので、ハンドリングを楽しむ事ができます。

ハンドリングをするときはジャンプすることがあるので、落下しないように注意してください。

上から掴むと天敵と思って警戒させてしまうので、手のひらに乗せるようにして優しくすくいあげましょう。

噛みついてくる子もいる

ガーゴイルゲッコーは性格の個体差があり、攻撃性が強い子もいます。手を近づけると勢いよく噛みついてくるので注意してください。

噛まれるとなかなか離してくれず、噛む力も強いので、流血してしまいます。

購入前に人慣れしやすい個体かどうか確認しておきましょう。大人しい子でも機嫌が悪いときがあるため、触る前に都度確認した方がいいですよ。

尻尾をつかむと尾切りする

ガーゴイルゲッコーは尻尾を掴んだり危険が迫ると尾切りをします。2ヶ月もすると再生しますが、あまり触らないようにしておきましょう。

ガーゴイルゲッコーは人工餌を食べてくれる

野生のガーゴイルゲッコーは昆虫や果物を食べる雑食性です。

最初から人工餌に慣れていれば良いですが、慣れていないときはデュビアやレッドローチなどのゴキブリ、コオロギ、ミルワームなどの生きた昆虫が必要です。

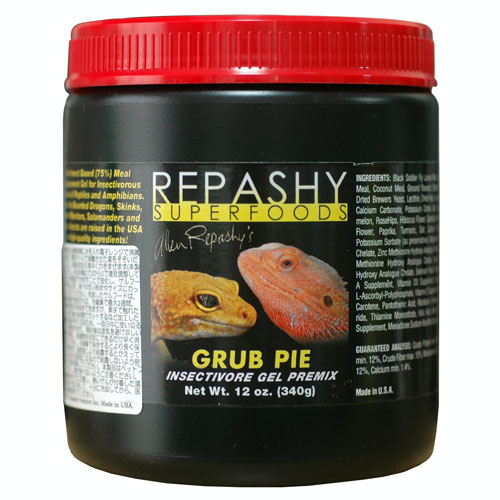

徐々に人工餌であるレパシーのグラブパイに慣していきましょう。人工餌は昆虫飼育の手間がないだけでなく、栄養バランスがいいので、丈夫で長生きしてくれるようになります。

人工餌の与え方は人口餌を水でふやかしてスプーンで口元までもっていきましょう。昆虫を与えるときはピンセットで口元まで運びます。

おやつに、バナナなどの果物をあげると喜んでくれますよ。

餌の頻度は3日に1回、腹八分を目安に与えましょう。

商品情報と価格をチェック

餌を食べない時の対策方法

餌を食べない原因は、餌と認識していない、環境にストレスを感じている、好物ではないことが考えられます。

対策としては餌のバリエーションを増やす、もともとペットショップで与えていた餌をあげる、温度と湿度をチェックする、レイアウトを変更するなどが効果的です。

ガーゴイルゲッコーの繁殖と産卵方法

ガーゴイルゲッコーは体長17cmを超えたあたりから大人になり繁殖を行う事ができます。

繁殖を狙うときはオスとメスをそれぞれ1匹づつ飼育してお見合いさせましょう。喧嘩をしたときはすぐに隔離できるようにしておきます。

うまくいくと木や床材の隙間に産卵してくれます。1回の産卵で1〜2個の卵を産んでくれますよ。

親がベビーを食べてしまうので、卵はすぐに別のゲージに隔離して、温度と気温を保つ事で2ヶ月ほどで孵化します。

性別の見分け方

オスは尻尾の付け根が尻尾部分よりも大きく膨らんでいますが、メスはスリムなままです。簡単に見分ける事ができますよ。

ベビーの育て方

ガーゴイルゲッコーのベビーは好き嫌いが激しく、昆虫しか食べないこともあるので、デュビアやコオロギの子供が必要になってきます。

昆虫食では栄養の偏りがあるので、爬虫類用のカルシウムパウダーをふりかけてから与えてください。餌を食べられるだけ与えます。

成体以上に湿度と温度には気を使って、維持できるように努めてくださいね。

ガーゴイルゲッコーについてまとめ

今回はガーゴイルゲッコーについて紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。

小型のヤモリで模様がとても美しく、ハンドリングも楽しめるので、初心者にもおすすめです。

同種のクレステッドゲッコーもとても人気があるヤモリです。クレステッドゲッコーの特徴と飼い方で詳しく紹介しているので、ご参考ください。

-

-

ペットで人気のヤモリの11種類|値段や大きさ、寿命は?